Die menschlichte Lunge

Aufbau und Funktion

Die menschliche Lunge – Aufbau und Funktion

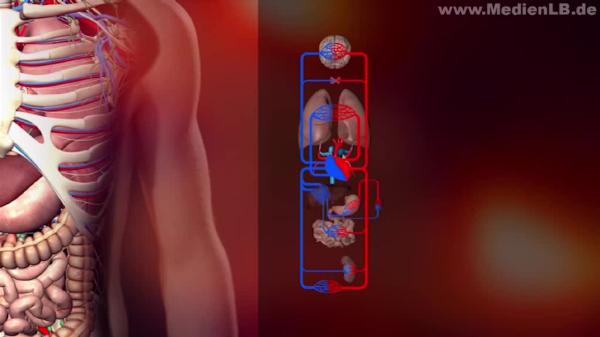

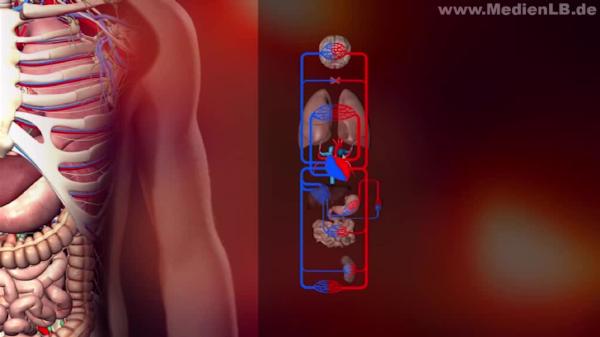

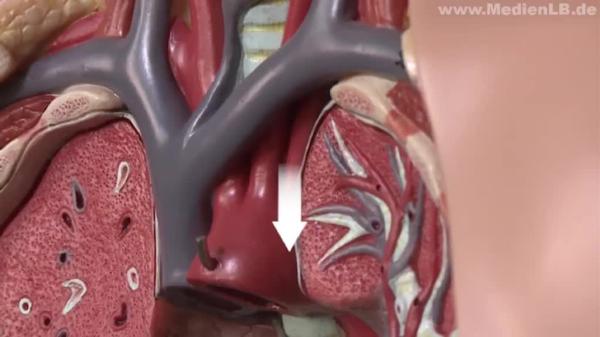

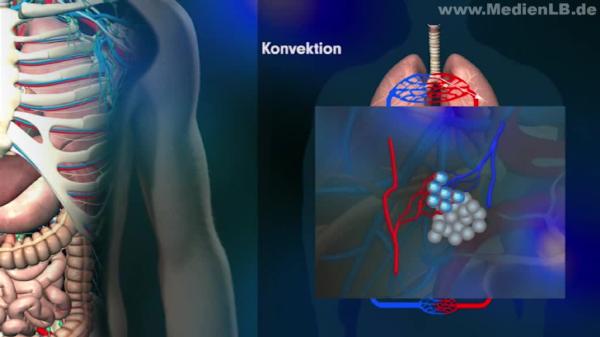

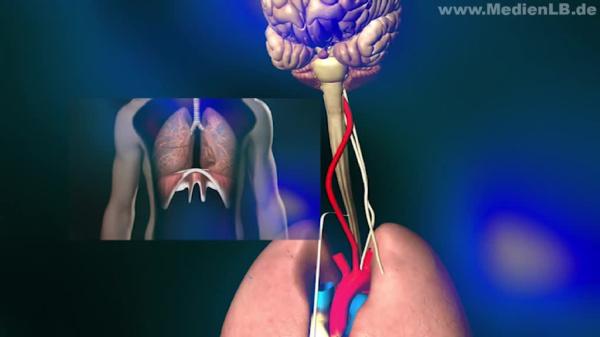

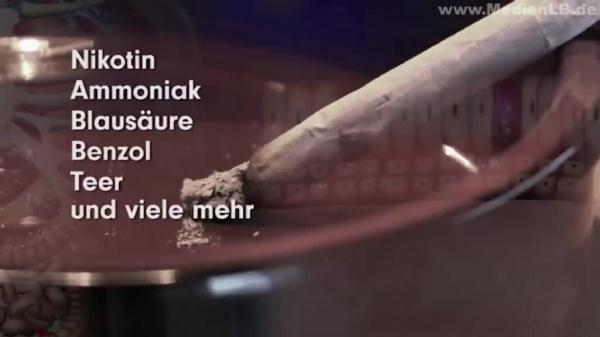

Es wird uns nur selten bewusst, dass wir sie brauchen – unsere Lunge. Meist atmen wir unbewusst und flach – gerade, wenn wir viel sitzen. Erst wenn wir uns anstrengen, wenn wir zum Beispiel weiter oder schneller laufen, merken wir, dass unser Atmen schneller und schwerer wird oder, dass wir gar außer Atem geraten. Diese Anpassungsfähigkeit der Lunge, ihre Flexibilität, auf unterschiedliche Anforderungen des Körpers schnell und effektiv zu reagieren, ist eine der vielen erstaunlichen Fähigkeiten, über die unser Köper verfügt und die ihn lebensfähig machen. Denn erst mit dem Einatmen des Sauerstoffs, der über unsere Lunge unserem Körper als Grundlage der Verbrennung zur Verfügung gestellt wird, können wir die Energie erzeugen, die unsere Körperzellen zum Überleben benötigen. 1. Lunge und Atemsystem 1.1 Größe und Lage der Lunge Allein die Größe und zentrale Lage der Lunge im Brustkorb zeigt, wie wichtig das Organ für den Menschen ist. Die beiden Lungen auf der linken und rechten Körperseite bilden zusammen eines der größten Organe, das wir haben. Die Nähe zum Herzen, das von den Lungen umgeben ist, und mit dem sie einen direkten Kreislauf unterhalten, ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit der beiden Organe beim Versorgen des Körpers mit Nahrung und Sauerstoff über den Körperkreislauf. Ähnlich wie das Herz sind die Lungen seitlich durch die Rippen, die die Lungen über den Brustkorb umgeben, gut gegen äußere Verletzungen geschützt. Unterhalb der Lunge schließt sich das Zwerchfell an, das für die Ausdehnung des Lungenvolumens beim Atmen eine wichtige Rolle spielt. Nach oben hin schließen sich die oberen Luftwege an, über die der Luftstrom beim Ein- und Ausatmen fließt. 1.3 Das Atemsystem Die Lunge ist ein Teil des Atemsystems, das man zum einen unterscheiden kann in die Luftwege, über die Luft beim Atmen in die Lunge geleitet wird. Zum anderen in die Lungenbläschen, die Alveolen, die zusammen mit den Blutgefäßen, die durch die Lunge laufen, den eigentlichen Gasaustausch bewerkstelligen, den wir für die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff benötigen. Die Luftwege kann man in obere und untere Luftwege unterscheiden. Bei den oberen Luftwegen läuft der Luftstrom über die Nase mit der Nasen- und Nasennebenhöhlen, über die Mundhöhle und den Rachen weiter bis zum Kehlkopf, der bereits zu den unteren Atemwegen gezählt wird. Vom Kehlkopf fließt die Luft dann weiter über die Luftröhre zu den Bronchien, die sich dann in den Lungen immer weiter verzweigen. Da diese Verzweigungen einer umgekehrten Baumstruktur gleichen, spricht man auch von einem Bronchialbaum. Die Luftgänge im Bronchialbaum werden aufgrund der Verzweigung schließlich immer kleiner und feiner, bis sie in Alveolengänge münden, an denen sich mehrere Säckchen mit einer Vielzahl von Alveolen befinden. Hier enden die Luftwege und es findet der eigentliche Gasaustausch zwischen der eingeatmeten Luft und dem Blut statt. Neben dem Atmen dienen die oberen Luftwege auch zur Geruchsempfindung und zum Sprechen. Außerdem wird die Luft beim Einatmen über die Luftwege angefeuchtet und zugleich von Staub- und Schmutzpartikeln gereinigt. 2. Wie funktioniert die Lunge? 2.1 Wie atmen wir? Der Körper nimmt beim Einatmen aus der Umgebung Sauerstoff auf, den er zur Energieerzeugung in den Körperzellen benötigt. Beim Ausatmen wird dagegen Kohlenstoffdioxid von der Lunge an die Umwelt abgegeben, das als Abfallstoff bei der Verbrennung im Körper entstanden ist. Um diesen Gasaustausch über die Lunge leisten zu können, müssen wir pro Minute etwa sieben bis acht Liter Luft einatmen. Diese Menge wird als Atemzeitvolumen bezeichnet. Von diesen acht Litern gelangen allerdings lediglich an die fünfeinhalb Liter bis in die Alveolen. Der Rest verbleibt in den Luftwegen. Da hier kein Gasaustausch stattfindet, nennt man diese Belüftung der Atemwege auch Totraumventilation. Das Atemzeitvolumen setzt sich zusammen aus der Frequenz, in der wir atmen, und aus dem Umfang des Atemzugs. Das Volumen eines Atemzugs umfasst in der Ruhephase ca. 0,5 l/min, die Frequenz beträgt etwa 15 Atemzüge pro Minute. Das durchschnittliche Atemzeitvolumen liegt also bei ungefähr siebeneinhalb Litern in der Minute. Bei körperlicher Anstrengung kann dieses Atemzeitvolumen durch die Erhöhung von Atemfrequenz und Atemzugvolumen deutlich steigen. Durch schnelleres Atmen und tieferes Luftholen können die 7,5 l/min zum Beispiel bei trainierten Sportlern auf über 100 l/min erhöht werden. Um eine solche Menge Luft in den Körper aufnehmen und abgeben zu können, muss sich das Volumen der Lungen im Brustkorb in rhythmischer Reihenfolge schnell und leicht vergrößern und verkleinern lassen. Zum Einatmen wird das Zwerchfell unterhalb der Lungen angespannt, abgeflacht und nach unten geschoben. Muskeln im Brustbereich helfen, den Brustkorb anzuheben und zu erweitern. Das Ausatmen geschieht sozusagen von alleine. Durch das Gewicht, das von außen auf ihm lastet, und durch die Eigenelastizität wird der Brustkorb verkleinert. Zusätzlich hilft der Druck aus dem Bauchraum, das Zwerchfell, das sich nun entspannt, wieder nach oben zu drücken. Beim aktiven Ausatmen helfen die Bauchmuskeln, den Brustkorb zusätzlich zu verkleinern. Lunge und Brustkorb verhalten sich dabei ähnlich einem Blasebalg. Ist der Blasebalg geschlossen bzw. die Lunge im ausgeatmeten Zustand, herrscht in beiden Behältern ein niedrigerer Druck gegenüber dem Luftdruck in der Umwelt. Beim Öffnen und Dehnen von Brustkorb und Balg fließt dadurch Luft nach innen. Beim Ausatmen bzw. dem Zusammendrücken des Blasebalgs herrscht in Lunge und Balg ein höherer Druck als in der Umwelt. Die Luft wird deswegen nach außen gedrückt. 2.3 Wie funktioniert der Gasaustausch? Der Gasaustausch von Sauerstoff gegen Kohlenstoffdioxid findet sowohl durch eine Strömungsbewegung, also durch Konvektion statt, als auch durch Diffusion, bei der sich Gase und Flüssigkeiten gegenseitig durchdringen. Die erste Konvektion findet im Luftstrom durch die Atemwege zu den Alveolen statt. In den Alveolen wird der Sauerstoff durch eine Diffusion über eine Blut-Luft-Schranke zwischen den Blutgefäßen und den Luftbläschen ins Blut übertragen. Die Wände der Alveolen sind von einem Netz von Kapillargefäßen umgeben, die sauerstoffarmes Blut vom Herzen zur Lunge transportieren. Über diese ganz feinen Gefäße, die sich entlang der Wände der Alveolen befinden, findet der Gasaustausch statt. CO2 wird abgegeben und O2 wird aufgenommen. Sobald das Blut mit Sauerstoff angereichert wurde, fließt es über die Kapillargefäße von den Alveolen ab und bewegt sich in immer größer werdenden Gefäßen zu der Vene hin, die das sauerstoffreiche Blut zum Herzen zurückführt, damit es von dort in den Körperkreislauf gepumpt werden kann. Die zweite Konvektion findet im Blutkreislauf statt, der den Sauerstoff zu den Körperzellen transportiert. Hier findet wiederum eine Diffusion statt. Der Sauerstoff geht vom Blut in die Körperzellen zur Energieerzeugung über und das Abfallprodukt der Energieerzeugung, nämlich das Kohlenstoffdioxid, wandert im Gegenzug ins Blut. Dieses Kohlenstoffdioxid wird dann auf dem umgekehrten Weg über Blut, Alveolen und Luftwege wieder an die Umwelt abgegeben. Damit der Gasaustausch von Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff in der Lunge schnell stattfinden und wirksam sein kann, muss die Oberfläche für den Austausch sehr groß und der Weg für den Wechsel sehr kurz sein. Durch die große Anzahl von ca. 300 Millionen Alveolen in der Lunge ergibt sich für diesen Austausch eine enorme Oberfläche. Würde man diese Lungenbläschen zusammen aufspannen können, ergäben sie in etwa eine Fläche, die so groß ist wie ein Tennisplatz. Zudem ist die Blut-Luft-Schranke zwischen der Luft in den Alveolen und dem Blut in den Gefäßen mit ca. einem Mikrometer äußerst dünn. 2.5 Regulierung des Atemvorgangs Unsere Atmung wird zentral über Nervenzellen in der Medulla oblongata, im Übergang vom Rückenmark zum Hirn gesteuert. In diesem Atemzentrum befindet sich sozusagen der Rhythmusgenerator für die Rhythmusfolge des Atmens. Hier werden die Reize erzeugt, die das Ein- und Ausatmen fördern und hemmen. 3. Lunge und Gesundheit 3.1 Gesundheitsrisiko Rauchen Beim Rauchen von Tabak wird eine Menge unterschiedlicher Stoffe freigesetzt. Da ist nicht nur das Nikotin, das Raucher vom Tabakrauchen abhängig macht, sondern auch zusätzlich eine Vielzahl anderer Stoffe, darunter Ammoniak, Blausäure, Benzol oder Teer. Die Krebsgefahr für das Atemsystem geht vor allem von dem verbrannten Teer aus, der in die Lunge gelangt. Werden die krebserregenden Stoffe eingeatmet, können diese das Wachsen von entarteten Zellen im Lungengewebe verursachen. Aus diesen Zellen entstehen Tumore und der Krebs kann sich in Metastasen über den Körper weiter ausbreiten. 3.2 Training der Lunge Wenn man lange und viel sitzt, atmen die Lungen normalerweise sehr flach, da der Köper nicht gefordert wird und nur wenig Sauerstoff verbraucht. D. h., das Zwerchfell bewegt sich kaum und das Lungenvolumen ändert sich wenig. Die abgeknickte Position des Körpers tut ihr Übriges, sodass die Lungen nur einen Bruchteil ihres Volumens nutzen. Durch sportliche Bewegung und bewusstes Atmen können die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Lungen lebendig gehalten und trainiert werden. Und je flexibler die Lunge auf unterschiedliche Anforderungen reagieren kann, desto besser klappt die Versorgung unseres Körpers mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff. Extro Die Funktion unserer Lungen begleitet uns vom ersten Schrei als Baby nach der Geburt bis zum letzten Atemzug. Nur wenig im Leben scheint uns so natürlich, selbstverständlich und problemlos wie das Atmen. Damit die Luftwege und die Lungen in unserem Körper aber den Körperzellen den Sauerstoff zur Verfügung stellen können, der für die Energieerzeugung und damit für das Überleben notwendig ist, muss ein komplizierter und komplexer Ablauf und ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren und Vorgängen zusammenpassen. Für den Körper ist die Lunge so wichtig wie die sprichwörtliche Luft zum Atmen.