Erdbeben

Entstehung und Folgen

Erdbeben – Entstehung und Folgen

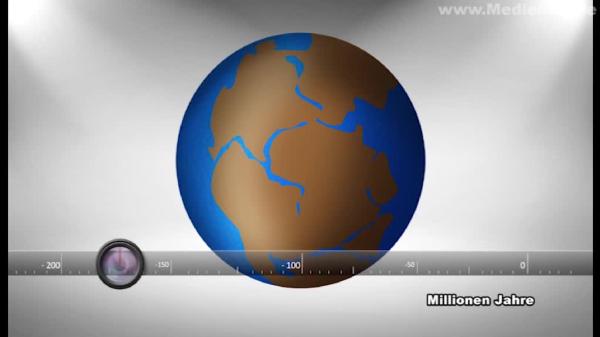

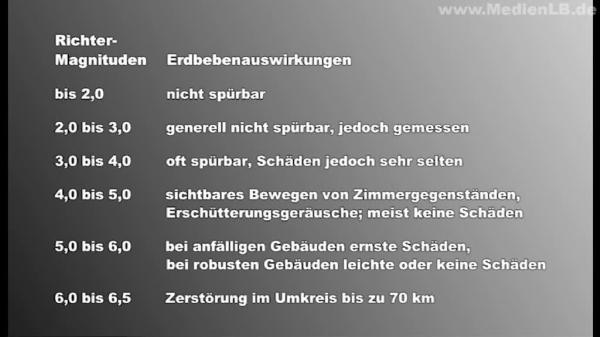

Schon seit Jahrtausenden fürchten sich Menschen vor Erdbeben. Eine Naturgewalt, die regelmäßig ganze Landstriche verwüstet und tausende von Menschenleben fordert. Ein Grund für die Furcht vor Erdbeben mag auch sein, dass Menschen es bis heute nicht geschafft haben, diese Naturereignisse vorherzusagen. Daher treffen Erdbeben die Menschen in den meisten Teilen der Welt noch immer unvorbereitet. Kein Erdbeben gleicht dem anderen, sie unterscheiden sich sowohl in ihrer Dauer als auch in ihrer Stärke. Durch Messungen von Erdbebenschreibern, sogenannten Seismometern, an Erdbebenmessstationen können Erdbeben registriert und die Bodenbewegungen als sogenannte Seismogramme aufgezeichnet werden. 1. Entstehung von Erdbeben Wie und warum Erdbeben entstehen, war den Menschen lange Zeit nicht bekannt. So wurde das Auftreten dieser Katastrophen übermenschlichen Kräften zugeschrieben. Im antiken Griechenland wurden Erdbeben als Zorn der Götter aufgefasst. So zum Beispiel beim Erdbeben 464 vor Christus in der Nähe von Sparta. Bei diesem Unglück kamen etwa 20.000 Menschen ums Leben. Für Erdbeben in Japan wie 869 in der Provinz Mutsu wurde ein Drache verantwortlich gemacht, der die Erde erzittern ließ. 1356 ereignete sich in Basel in der Schweiz ein verheerendes Erdbeben, das – wie im Mittelalter üblich – als Strafe Gottes angesehen wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionierte der Geophysiker, Meteorologe und Klimatologe Alfred Wegener unser Bild der Erde. Seine Theorie: Die Kontinente hingen einst als ein Superkontinent in einer riesigen Landmasse – als Pangäa bezeichnet – zusammen und haben sich über Millionen von Jahren in ihre heutige Lage verschoben. Wegener kam nicht zuletzt deshalb auf diese Idee, da er erkannte, dass die Westküste Afrikas und die Ostküste Südamerikas wie zwei Puzzlestücke ineinander passen. Er konnte seine Theorie unter anderem durch Fossilienfunde auf beiden Kontinenten untermauern. Auch heute noch entfernen sich zum Beispiel die nordamerikanische und die eurasische Platte durchschnittlich etwa 2,5 cm pro Jahr voneinander. Jedoch konnte sich Wegeners Kontinentaldrift-Hypothese erst nach seinem Tod – etwa um 1960 – durch die Forschung insbesondere an Ozeanböden durchsetzen. Damit legte er den Grundstein für die moderne Theorie der Plattentektonik, die zudem eine Erklärung für die meisten Erdbeben liefert. Ohne die Erdbebenforschung wüssten wir weitaus weniger über das Innere unseres Planeten. Daher wissen wir, dass unsere Erde schalenförmig aus Kruste, Mantel, äußerem und innerem Kern aufgebaut ist. Der zu etwa 80 % aus Eisen bestehende Kern ist im Inneren fest. Der äußere Erdkern ist dagegen flüssig und in Bewegung. Unsere Erde ist also ein dynamischer Planet. Angetrieben durch extreme Temperaturen im Erdkern werden im Erdmantel riesige Materialströme verursacht, die wiederum zur Wanderung der festen Gesteinsplatten der äußersten Erdhülle führen. Die Bewegungen der Platten reichen dabei von einigen Millimetern bis zu 20 Zentimetern pro Jahr. Man unterscheidet drei verschiedene Plattenbewegungen. An divergierenden Plattengrenzen driften benachbarte Platten auseinander. Dabei dringt Magma aus dem Erdinneren empor und neue Kruste wird gebildet. Bewegen sich Platten aufeinander zu, wie bei konvergierenden Plattengrenzen, stoßen sie zusammen und gleiten unter- und übereinander. Dabei bilden sie eine Subduktionszone. Eine solche Kollision führte beispielsweise vor etwa 55 Millionen Jahren zur Bildung der Alpen, die bis heute anhält, da sich die afrikanische und die eurasische Platte noch immer mit etwa 5 cm pro Jahr aufeinander zu bewegen. Darüber hinaus können zwei Platten aber auch aneinander vorbeigleiten. An solchen konservativen Plattengrenzen – wie z. B. in Kalifornien – bebt die Erde regelmäßig, denn die riesigen Platten können sich miteinander verhaken. So baut sich über eine gewisse Zeit im Gestein eine enorme Spannung auf, die sich irgendwann in einem Erdbeben entlädt. 1906 in San Francisco ereignete sich entlang einer solchen Transformstörung der San Andreas Verwerfung ein gewaltiges Erdbeben. Diese Naturkatastrophe gilt noch heute als eine der schlimmsten in der Geschichte der USA. Derartige Erdbeben werden als tektonische Beben bezeichnet und stellen deren häufigsten Typ dar. Sie treten meist an den Grenzen der Platten auf. Neben den tektonischen Beben sind auch andere Ursachen möglich: Der Einsturz von Höhlen, insbesondere in Karstgebieten oder auch große Erdrutschungen können zu schwachen Erdbeben führen. Aber auch Menschen können Erdbeben mitverursachen, zum Beispiel bei der Erdöl- und Erdgasförderung. Doch nicht nur dort: Immer wenn Menschen den Erdboden in großem Maßstab in seiner Stabilität verändern, können Erdbeben drohen. So auch durch den Bergbau, bei dem Hohlräume, wie z. B. Stollen, einstürzen können. Am 23. Februar 2008 kam es in Saarwellingen im Saarland zu einem bergbaubedingten Erdbeben der Magnitude 4,0 auf der Richter-Skala. Dieses Erdbeben sorgte für Stromausfälle sowie für Schäden an Gebäuden in der Region. Wissenschaftler warnen außerdem vor Erdbeben, die durch den Bau riesiger Stauseen verursacht werden können. An solchen Stauseen drücken enorme Wassermassen mit hunderten Millionen Tonnen auf den Untergrund, die für Bodenbewegungen sorgen können. Auch Atombombentests verursachen Erdbeben und werden weltweit von Seismometern aufgezeichnet. Die Vereinten Nationen nutzen diese Registrierung, um den vereinbarten Stopp von Atombombentests zu kontrollieren. 2. Dynamik von Erdbeben Erdbeben ereignen sich im Inneren der Erde. Den Punkt, von dem ein Erdbeben ausgeht, nennt man Hypozentrum. Direkt senkrecht über dem Hypozentrum befindet sich an der Erdoberfläche das sogenannte Epizentrum. Bei einem Erdbeben strahlt das brechende Gestein seismische Wellen ab, die den Erdkörper in alle Richtungen durchdringen. Es wird unterschieden zwischen den schnellen, aber eher harmlosen Primärwellen, den hier rot dargestellten P-Wellen, und den langsameren, aber zerstörerischen Sekundärwellen, den grün dargestellten S-Wellen. An den verschiedenen Materialschichten werden sie gebrochen und unterschiedlich stark reflektiert. Dabei können sich die S-Wellen nicht in Flüssigkeiten ausbreiten und somit den flüssigen äußeren Erdkern nicht durchdringen. Die Erdbebenwellen werden weltweit an Erdbebenmessstationen registriert. Ähnlich wie bei einer Röntgenuntersuchung beim Arzt können Geowissenschaftler anhand der an der Oberfläche registrierten Signale den Aufbau der Erde in Erdkruste, Erdmantel sowie äußerem und innerem Erdkern erkennen. Erdbeben verursachen somit nicht nur Schäden. Durch die Erdbebenforschung haben wir viele Erkenntnisse über das Innere unseres Planeten gewonnen. Somit sind auch Rückschlüsse auf geologische Prozesse auf anderen Planeten möglich. Daher können wir durch Erdbeben viel über die Zusammensetzung, den inneren Aufbau und die formenden Prozesse auf der Erde sowie auf weit entfernten Planeten lernen. Um die Stärke von Erdbeben weltweit miteinander vergleichen zu können, führten Ende der 1930er-Jahre die Geophysiker Charles F. Richter und Beno Gutenberg eine einheitliche Erdbebenskala ein. Die von ihnen entwickelte Richter-Skala gibt Auskunft darüber, welche Energie während eines Bebens freigesetzt wurde, unabhängig von der Tiefe, in der sich das Beben ereignet hat. Die als Magnituden bezeichneten Werte dieser Skala sind ein Maß für die Stärke eines Erdbebens. Es handelt sich dabei um logarithmische Werte. Das heißt, dass bei einem Beben der Magnitude sechs 32-mal mehr Energie freigesetzt wird als bei einem Beben der Magnitude fünf und 1.000-mal mehr als bei einem Beben der Magnitude vier. Bereits im 19. Jahrhundert wurden vom italienischen Seismologen Giuseppe Mercalli Erdbeben nach ihrer Intensität eingeteilt. Die Intensität ist keine messbare Größe, sondern beschreibt vielmehr die Stärke eines Bebens basierend auf dem Ausmaß der Zerstörung und der subjektiven Wahrnehmung des Beobachters. Sie ist ortsabhängig und wird bestimmt durch die Magnitude, die Entfernung zum Epizentrum sowie die geologischen Verhältnissen im Untergrund. Daher können Erdbeben nur durch die Angabe der Magnitude und keinesfalls durch die Angabe der Intensität verglichen werden. 3. Folgeerscheinungen und Frühwarnung Wie hoch die Schäden nach einem Erdbeben sind, hängt zum einen von dessen Stärke, Dauer und der jeweiligen Entfernung zum Epizentrum ab. Wichtige Faktoren sind aber auch die Dichte der Besiedlung und die Bauweise in der Region. So können die Überlebenschancen in einer einfachen Holzhütte größer sein als in einem nicht erdbebensicheren Haus aus Beton. Kommt es bei schwachen Erdbeben nur zu leichten Schäden an Gebäuden, können starke Erdbeben die Infrastruktur des betroffenen Gebietes stark in Mitleidenschaft ziehen. In ländlichen Regionen sind die Schäden nach Erdbeben meist geringer, da es dort weniger Gebäude, Straßen, Brücken und Schienen gibt. In eng bebauten Altstädten ist das Auftreten von starken Erdbeben für die Bevölkerung besonders gefährlich. Hier gibt es wenige oder zu enge Straßen für Rettungs- und Einsatzkräfte, weshalb sich ausbrechende Feuer rasch ausbreiten können. Auch die Warnung vor sogenannten Tsunamis – verheerenden Flutwellen verursacht durch Erdbeben – ist durch die Registrierung von Erdbebensignalen an Unterwasser-Seismometern und durch die kontinuierliche Messung des Meeresspiegels mithilfe von GPS-Bojen möglich. Durch Evakuierung betroffener Küstenregionen und die rechtzeitige Einleitung von Schutzmaßnahmen können viele Menschenleben gerettet und Sachschäden vermindert werden. Tsunamis entstehen in den meisten Fällen durch starke Erdbeben nahe der Erdoberfläche in Ozeanen, wenn aufeinander zu driftende Platten unter- oder übereinander gleiten. Dabei können sich die Platten verhaken, die obere Platte wird meist über Jahrzehnte und Jahrhunderte in die Tiefe gezogen bis sie ruckartig nach oben schnellt. Dadurch wird die komplette darüber liegende Wassersäule in Bewegung gesetzt und Wellen entstehen. An Küsten kann ein Tsunami einen deutlichen Rückgang des Wassers verursachen, bevor die eigentlichen Wellen die Küstenregionen erreichen und sich zu verheerenden Flutwellen auftürmen. Bemerkt man dieses Phänomen, sollte man sich schnellstens auf höher gelegenes Gelände begeben. Die meisten Tsunamis ereignen sich nach Erdbeben im pazifischen Raum, die hier durch die leuchtenden Punkte dargestellt sind. Entlang des sogenannten Pazifischen Feuerrings taucht die pazifische Platte unter andere Platten ab. An diesen Subduktionszonen kommt es neben Vulkanismus auch oft zu starken Erdbeben im Ozean, welche die für den Pazifik typischen Tsunamis auslösen. Auch im europäischen Raum gab es in der Vergangenheit Tsunamis, die durch Seebeben im Mittelmeer und im Atlantik ausgelöst wurden und zahlreiche Todesopfer forderten. Auch wenn sich solche Katastrophen in den letzten Jahrhunderten nicht mehr ereignet haben, so zeigen sie uns, dass die Gefahr vor Tsunamis im Mittelmeerraum und an den Atlantikküsten nach wie vor besteht. Die Vorhersage von Erdbeben ist nicht möglich, aber häufig kann eine Frühwarnung ausgegeben werden. Findet ein Erdbeben statt, so werden von ihm die schnellen, eher harmlosen P-wellen ausgesendet, die am Seismometer registriert werden, bevor die langsameren, zerstörerischen S-Wellen an der Station ankommen: kostbare Sekunden, um zum Beispiel Gasleitungen zu schließen oder Züge anzuhalten. So kam während einer Zugentgleisung beim Chūetsu-Erdbeben 2004 in Japan keiner der 155 Fahrgäste zu Schaden, da nach der Erfassung der Erdbebenstöße eine automatische Notbremsung eingeleitet wurde. 4. Erdbeben in Deutschland Erdbeben treten auch in Deutschland häufiger auf, als man vermuten würde. Nur sind die meisten Erdbeben so schwach, dass sie von uns Menschen nicht wahrgenommen werden. Dass Deutschland in der Vergangenheit von schweren Erdbeben verschont wurde, liegt an der weiten Entfernung zu den Grenzen der Eurasischen Platte. Dennoch kam es in der Vergangenheit auch hier zu Erdbeben, die zu schweren Schäden und sogar zu Todesfällen führten. Dabei haben sich die vergangenen Beben auf bestimmte Gebiete konzentriert: in der Kölner Bucht zwischen Köln und Aachen bebt die Erde regelmäßig. So am 22. Juli 2002 zwischen Alsdorf und Übach-Palenberg mit einer Magnitude von 4,8 auf der Richter-Skala. Dieses Beben beschädigte unter anderem die Herz-Jesu-Kirche in Aachen. Auch in Baden-Württemberg, auf der Schwäbischen Alb südlich von Tübingen, kommt es häufiger zu Erdbeben. Am 22. März 2003 gingen dort durch ein Erdbeben der Magnitude 4,5 auf der Richterskala Fensterscheiben zu Bruch und Ziegel fielen von den Dächern. Auch der Rheingraben ist ein Erdbebengebiet in Deutschland. Dort ereignete sich nordöstlich von Lörrach am 5. Mai 2009 ebenfalls ein Erdbeben der Magnitude 4,5. Auch im Vogtland um Gera in Thüringen und Sachsen treten immer wieder Erdbeben auf. Dort handelt es sich meist um Erdbebenschwärme. Das sind Serien von Erdbeben, bei denen die einzelnen Beben meist eine ähnliche Stärke haben und über mehrere Tage bis hin zu einem Jahr andauern können. Es wurde beobachtet, dass Erdbebenschwärme weltweit hauptsächlich in vulkanisch aktiven Regionen auftauchen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass Bewegungen von Flüssigkeiten wie Magma oder erhitztem Wasser in der Erdkruste für die Erdbebenserien verantwortlich sind. Auch in Zukunft wird die Menschheit mit Erdbeben leben müssen, denn Erdbeben werden sich nicht verhindern lassen. Es bleibt zu hoffen, dass Frühwarnsysteme noch verbessert werden und in stark betroffenen Regionen Gebäude effektiver vor Erdbeben geschützt werden. Denn wenn es nicht möglich ist, Erdbeben zu verhindern, so sollten die Infrastruktur und vor allem die Menschen bestmöglich vor diesen Naturkatastrophen geschützt werden.