Vulkane

Faszinierende Feuerberge

Vulkane (Gesamter Film)

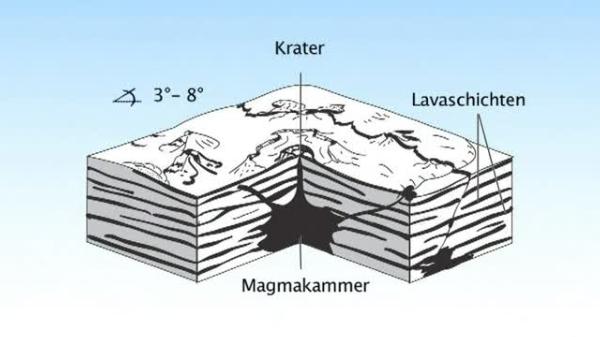

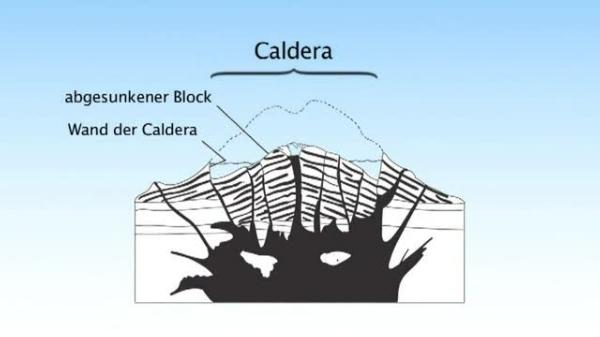

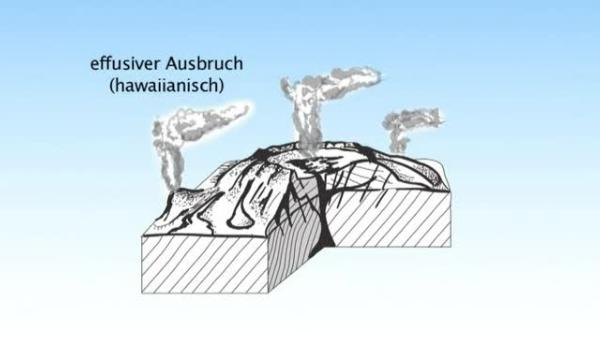

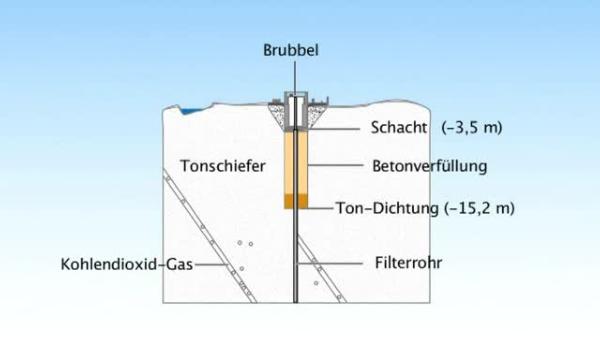

Vulkane – seit Urzeiten faszinieren sie die Menschen durch ihre Kraft und Schönheit. Kommt in den Medien jedoch die Sprache auf die Feuerberge, so geschieht dies zumeist in Zusammenhang mit verheerenden Ausbrüchen, die große Zerstörungen und viele Opfer mit sich bringen. Vulkane besitzen aber auch ihre andere, Wirtschaft und Kultur bereichernde Seite: Schon in vorgeschichtlicher Zeit lieferten sie den Menschen kostbare Rohstoffe. In der Antike sahen Griechen und Römer im Ätna den Sitz des Feuer- und Schmiedegottes und heutzutage dienen die Feuerberge vielfach als Anlaufziel des Tourismus. Dabei muss man nicht einmal allzu sehr in die Ferne schweifen, um in die faszinierende Welt der Vulkane einzudringen: Süditalien, aber auch die in Deutschland gelegene Eifel bieten Zeugnisse dieses Naturphänomens. 1 Bau von Vulkanen 1.1 Schichtvulkane Die Insel Vulcano vor der Nordküste Siziliens – hier befindet sich ein Vulkan, wie man ihn sich vorstellt: der Gran Cratere, steile Hänge, hoch aufragend und mit einem trichterförmigen Krater im Gipfelbereich. Und in der Tat ist die Namensähnlichkeit der Insel mit dem Oberbegriff „Vulkanologie“ nicht zufällig – beide leiten sich her von Vulcanus, dem römischen Gott des Feuers. Seinen heißen Atem glaubt man noch heute zu spüren, wenn einem die ätzenden Schwefeldämpfe am Kraterrand mal wieder die Luft rauben. Doch zurück zum Aufbau des Vulkans: Der Gran Cratere ist ein Schichtvulkan. Schichtvulkane zeichnen sich vor allem durch ihr kegelförmiges Aussehen mit steilen Hängen von über 30 Grad Neigung und einen Wechsel von Lava- und Lockermaterialien, z.B. aus Asche aus. Aus dem Magma der unter dem Vulkan liegenden Magmakammer entstehen also nicht bei jedem Ausbruch die gleichen Materialien. Vielmehr wechseln sich in loser Reihenfolge explosive Ausbrüche, bei denen Asche austritt, welche die Aschenschichten bildet, mit eher gemäßigten Ausbrüchen ab, bei denen Lava aus dem Krater ausfließt. Es können dabei auch mehrere explosive Phasen aufeinander folgen, bevor sich wieder Lavaströme die Hänge hinunterwälzen – oder umgekehrt mehrere Ausbrüche mit Lavaförderung hintereinander ablaufen, bevor es wieder zu einer explosiven Eruption kommt. Schichtvulkane findet man in fast allen Vulkangebieten der Erde. Zu ihnen gehören der Fudschijama in Japan ebenso wie der Kilimandscharo in Ostafrika oder der Ätna auf Sizilien. Bei letzterem lässt sich das Vorkommen sowohl von Lava- als auch von Lockermaterialschichten besonders gut beobachten: Hinter der Ortschaft Nicolosi führt eine kilometerlange Straße durch gewaltige Lavaströme mehrerer vergangener Ausbrüche zur auf knapp 2.000 Metern Höhe gelegenen Bergstation „Rifugio Sapienza“. Auch in der Stadt Catania, immerhin knapp 30 Kilometer vom Gipfel des Ätna entfernt am Meer gelegen, finden sich unübersehbare Hinweise auf den benachbarten Vulkan. Dort haben selbst die dicken Mauern des Castello Ursino nur mit Mühe dem Lavastrom des schweren Ausbruchs von 1669 standhalten können. Und der Elefant „Liotru“, das Wahrzeichen der Stadt, ist selbstverständlich aus Lava gefertigt. Ein ganz anderes Bild bietet sich dagegen etwas oberhalb des „Rifugio“: Blickt man dort auf etwa 2.500 Metern Höhe aus der Seilbahn, dominieren Ascheflächen die Landschaft. Wagt man sich dann mit den allradgetriebenen Spezialfahrzeugen noch weiter in Richtung Gipfel vor, gewinnt man ähnliche Eindrücke: Auch hier, auf um die 2.700 Metern Höhe, wirbelt der meist scharfe Wind durch ausgedehnte Aschenfelder. Um diese sehen zu können, muss man allerdings im Sommer oder Herbst kommen, denn bis weit in den Mai hinein kann die Asche von Schnee und Eis bedeckt sein. Für solche Vergletscherungen wie am Ätna ist der Gran Cratere auf Vulcano mit seinen nur 391 Metern Höhe angesichts des dort herrschenden mediterranen Klimas viel zu niedrig. Allerdings findet man auch dort den für Schichtvulkane typischen Wechsel verschiedener Ablagerungen: Stapft man zunächst noch auf einem tiefgründigen und Kräfte zehrenden Aschenpfad dem Krater entgegen, ändert sich auf etwa halber Höhe das Bild. Hier trifft man plötzlich auf feste rötliche Tone, die von tiefen Erosionsrillen durchzogen sind. Am westlichen Kraterrand kann man außerdem sehr gut die Schichtung der Materialien erkennen: Jede einzelne Schicht stammt aus einer eigenen Ausbruchsphase des Vulkans. Allerdings ist es dabei durchaus nicht unüblich, dass sich viele Meter mächtige Ablagerungen innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen bilden. 1.2 Schildvulkane Weniger weit verbreitet als die Schichtvulkane sind die Schildvulkane. Man findet sie vor allem in ozeanischen Gebieten, zum Beispiel auf Hawaii oder Island. Die Schildvulkane besitzen keine wechselnde Folge verschiedener Schichten, sondern bauen sich aus vielen übereinander abgelagerten Lavaströmen auf. Mit 3 bis 8 Grad Hangneigung sind sie vergleichsweise flach, dehnen sich allerdings in der Breite bis zum Zwanzigfachen ihrer Höhe aus. Das ist erheblich mehr als bei den Schichtvulkanen, deren Breite sich in der Regel auf das Drei- bis Fünffache ihrer Höhe beschränkt. Kennzeichnend für die Schildvulkane ist außerdem ihr relativ flacher und kesselförmiger Krater, der oft mit einem Lavasee gefüllt ist. Dieser Krater nimmt mit bis zu 2 Kilometern Durchmesser erheblich größere Ausmaße an als der von Schichtvulkanen. 1.3 Calderen Nicht mit einem Krater verwechseln darf man dagegen eine andere vulkanische Erscheinung, die Caldera. Der Begriff stammt aus dem Spanischen, bedeutet „Kessel“ und bezeichnet eine kreisförmige vulkanische Hohlform mit steilen Wänden. Der äußerliche Unterschied zum Krater liegt vor allem in der Ausdehnung der Caldera: Sie hat – wie hier am Laacher See – in der Regel einen Durchmesser von mehreren Kilometern. Calderen entstehen meist nach größeren Ausbrüchen durch Einbrechen des Vulkans in die entleerte Magmakammer; sie werden dann oft von einem See gefüllt. Es kann sich aber auch eine Caldera bilden, wenn eine gewaltige Explosion beinahe den gesamten ursprünglichen Vulkankegel weg reißt. Wie beim Vesuv, der in der Caldera seines Vorgängers Monte Somma emporgewachsen ist, entsteht dann häufig ein neuer Vulkan innerhalb des Kessels. 2 Ausbruchstypen 2.1 Unberechenbares Verhalten Schaut man sich einen Vulkan einmal über einen längeren Zeitraum an, so stellt man fest, dass er sich im Laufe der Zeit völlig unterschiedlich verhalten kann: Der Ätna zum Beispiel hat Ende der 90er Jahre kaum Lebenszeichen von sich gegeben, brach dann aber 2001 und 2002 mit großen Lavaströmen aus. Nach einer Ruhephase von 2003 bis 2005 flossen im Winter 2006 und im Frühjahr 2007 wieder große Lavaströme die Hänge hinab. Im Sommer 2007, als diese Aufnahmen entstanden, rauchte der Ätna dagegen vergleichsweise friedlich vor sich hin. Ein ganz anderes Verhalten zeigt dagegen der Stromboli: Bei ihm dauern die Ruhephasen nicht etwa mehrere Jahre, sondern in der Regel nur wenige Minuten an. Dann erscheint – schon von weitem erkennbar – eine neue Rauchsäule über dem Gipfel, und wenig später sausen meist ausgeworfene Gesteinsbrocken hinab ins Meer. Wieder andere Vulkane haben ihre Aktivitäten offenbar ganz eingestellt: So gibt der Laacher See in der Eifel auf den ersten Blick keine erkennbaren Signale mehr, die auf seine vulkanische Entstehungsgeschichte hindeuten. Auch der etwa 50 Kilometer südwestlich des Laacher Sees gelegene Windsbornkrater macht alles andere als einen bedrohlichen Eindruck. Dass eine solche Ruhe allerdings sehr trügerisch sein kann, zeigt das Beispiel des Vesuv: Seit Menschengedenken hatte man an diesem Berg keine vulkanischen Aktivitäten beobachten können – bis zu seinem verheerenden Ausbruch im Jahre 79 nach Christus, bei dem auch die Städte Pompeji und Herculaneum verwüstet und viele Menschen getötet wurden. 2.2 Effusive Ausbrüche Wie aber lassen sich nun diese unterschiedlichen Verhaltensweisen von Vulkanen erklären? Die entscheidende Rolle kommt dem Magma zu, das aus der Magmakammer unter dem Vulkan aufsteigt – und insbesondere seiner Zusammensetzung. Ist das Magma extrem heiß und gasarm, tritt besonders dünnflüssige Lava aus. In diesem Fall spricht man von einem ausfließenden oder effusiven Ausbruch. Er ist typisch für Schildvulkane und wird bei diesen auch nach dem bekanntesten Vorkommen als hawaiianischer Typ bezeichnet. 2.3 Explosive Ausbrüche Effusive Ausbrüche lassen sich aber auch bei Schichtvulkanen beobachten, wo sie für die Lavaschichten sorgen. In diesen Fällen ist das Magma beim Austritt allerdings mit etwa 800 Grad Celsius einige hundert Grad kälter als das der Schildvulkane. Dafür enthält es aber erheblich mehr gelöste Gase. Vor allem diese sorgen wiederum dafür, dass Schichtvulkane oft auch explosiv ausbrechen: Kann sich nämlich das Magma nicht ungestört seinen Weg aus der Magmakammer nach oben bahnen – zum Beispiel weil der Schlot beim letzten Ausbruch verstopft wurde – baut sich im Vulkan ein Druck auf. Im Laufe von Wochen, Monaten, Jahren oder gar Jahrhunderten nimmt dieser Druck immer mehr zu – vergleichbar einer geschüttelten Sekt- oder Mineralwasserflasche. Irgendwann ist schließlich ein Punkt erreicht, an dem das Vulkangebäude den gewaltigen aufgebauten Kräften nicht mehr standhalten kann: Es kommt zur Explosion. Abhängig von Intensität und Erscheinungsbild unterscheidet man verschiedene Untertypen solcher explosiven Ausbrüche: Plinius der Ältere beschrieb im Jahre 79 nach Christus beim Vesuv eine pinienförmige, über 10 Kilometer senkrecht aufragende und sich dann in alle Richtungen verbreiternde Eruptionssäule. Ihm, der bei diesem Ereignis ums Leben kam, zu Ehren bezeichnet man Ausbrüche mit einem derartigen Erscheinungsbild als plinianisch. Steigt die Wolke bei der Explosion nicht so senkrecht auf, sondern geht schon in relativ geringer Höhe in die Breite, nennt man den Ausbruch peléanisch. Dieser Typ ist nach dem Vulkan Mont Pelée auf der Karibikinsel Martinique benannt, bei dem man ein solches Verhalten beobachten konnte. Der Stromboli wiederum war namensgebend für weniger heftige, in kurzen Intervallen stattfindende Eruptionen: die strombolianischen Ausbrüche. 2.4 Entstehung der Maare In der Eifel stößt man schließlich noch auf eine besondere Art explosiver vulkanischer Phänomene: die Maare. Bei ihrer Entstehung spielte – wie auch bei den Schild- und Schichtvulkanen – aufsteigendes Magma die Schlüsselrolle. Dieses Magma traf auf dem Weg nach oben auf eine Wasser führende Gesteinsschicht. Beim Kontakt mit der heißen Schmelze verdampfte das Wasser schlagartig, und es kam zu einer gewaltigen Dampfexplosion. Diese sprengte einen Trichter von – je nach Maar – bis zu 2 Kilometern Durchmesser und mehreren hundert Metern Tiefe frei, in den dann die instabil gewordenen Randbereiche und ein Teil des ausgeworfenen Materials stürzten. Ein anderer Teil des Auswurfmaterials lagerte sich um den Trichter ab, der sich anschließend meist noch durch zulaufendes Grundwasser füllte. So entstanden in den Explosionstrichtern Maarseen wie hier am Immerather Maar, die meist von einem vegetationsbedeckten Ringwall umgeben sind. 3 Gemäßigte Aktivitäten 3.1 Mofetten Die Eifel ist noch heute ein Vulkanland, ihre Landschaft geprägt vom lange Zeit aktiven Vulkanismus. Allerdings liegt der letzte Ausbruch schon Jahrtausende zurück. So scheint also Ruhe eingekehrt zu sein an den Maaren und Kraterseen der Region – und nichts deutet darauf hin, dass sich das in Zukunft ändern könnte. Fast nichts! Am Ufer des Laacher Sees steigen Kohlendioxid-Bläschen auf, in der Nähe gibt es ähnliche Gas-Austrittsstellen an Land – so genannte Mofetten. Das Vorkommen dieser beiden Phänomene ist ein Hinweis auf eine nach wie vor aktive Magmakammer in der Tiefe, auch wenn die Gase kalt an die Oberfläche gelangen. Zwar ruht der Laacher-See-Vulkan seit über 10.000 Jahren, geologisch gesehen ist das aber eher ein Wimpernschlag – zu kurz, um auf ein definitives und dauerhaftes Erlöschen der Ausbruchstätigkeit schließen zu können. Das heißt allerdings nicht, dass in Kürze wieder mit einer Eruption zu rechnen ist – für die Zukunft ausschließen kann man sie aber nicht. Dann dürfte es selbst im Kloster Maria Laach mit der Beschaulichkeit vorbei sein. 3.2 Kaltwasser-Geysire In der Ortschaft Wallenborn, etwa 45 Kilometer südwestlich des Laacher Sees, ist Kohlendioxid-Gas maßgeblich an einem vulkanischen Phänomen beteiligt: dem „Wallenden Born“, im Volksmund auch „Brubbel“ genannt. Für einen solchen Kaltwasser-Geysir muss neben einer Magmakammer in großer Tiefe, aus der das Kohlendioxid stammt, noch eine zweite Voraussetzung erfüllt sein: Es braucht eine undurchlässige, tonige Schicht. Diese wurde im Fall des „Brubbels“ durchbohrt, so dass sich das aufsteigende Kohlendioxid im kalten Brunnenwasser anreichern kann. Nach einer gewissen Zeit ist das Wasser allerdings gesättigt und nicht mehr in der Lage weiteres CO2 aufzunehmen. Durch das permanent nachströmende Kohlendioxid bilden sich dann zunächst kleine Gasbläschen im Wasser. Sie führen zu ersten Bewegungen an der Oberfläche – dem Aufwallen oder „Brubbeln“, dem die Quelle ihren Namen verdankt. Mit anhaltendem CO2-Zustrom wird das Blubbern immer stärker, denn die Gasbläschen dehnen sich zunehmend aus, je näher sie der Wasseroberfläche kommen. Ursächlich dafür ist die Tatsache, dass der Druck der Wassersäule nach oben hin abnimmt. So verdrängen die Gasbläschen immer mehr Wasser – was wiederum den Druck im Brunnen weiter vermindert. Das hat Folgen: Bereits gelöstes CO2 perlt wieder aus – und neu hinzukommendes Kohlendioxid kann sich nicht mehr lösen. So gelangen die Gasbläschen schließlich immer schneller nach oben – und reißen dabei andere Blä-schen und Wasser mit: Der Geysir bricht mit einer bis zu 4 Meter hohen Fontäne aus. Anschließend dauert es noch einige Zeit, bis der „Brubbel“ sich wieder beruhigt und das Wasser nicht mehr über den Brunnenrand schwappt, denn erst muss das „überschüssige“ Kohlendioxid an die Luft abgegeben sein. Etwa 35 Minuten nach dem letzten Ausbruch ist dann am „Wallenden Born“ die nächste Fontäne zu beobachten. 3.3 Fumarolen An aktiven oder erst seit einigen Jahren oder Jahrzehnten ruhenden Vulkanen trifft man im Vergleich zur Eifel vermehrt auf Gas- oder Wasserdampfaustritte – wie hier an den Kratern des Ätna-Ausbruchs von 2002. Diese Ausblasungen werden als Fumarolen bezeichnet und sind mit Temperaturen zwischen 100 und 800 Grad Celsius wesentlich heißer als ihre „Verwandten“ am Laacher See, weil sie eine Verbindung zu einer geologisch jungen Magmakammer aufweisen. Allerdings enthalten viele Fumarolen ebenfalls große Anteile an Kohlendioxid – was nicht ganz unproblematisch ist: Das in konzentrierter Form tödliche CO2 hat eine größere Dichte als Luft und sammelt sich deshalb bevorzugt in Senken. Vom Abstieg zum Boden des Gran Cratere auf Vulcano ist also dringend abzuraten – selbst wenn die Urheber der dortigen Steinzeichen wohl nicht für ihren Leichtsinn bestraft wurden und den Kratergrund wieder unbeschadet verlassen haben dürften. 3.4 Solfataren Wesentlich auffälliger als das geruchlose Kohlendioxid ist ein anderer Stoff, der oft in Zusammenhang mit vulkanischen Aktivitäten auftritt: Schwefel. Er macht nicht nur durch seine leuchtend gelbe Farbe auf sich aufmerksam, auch der von seinen Verbindungen ausgehende scharfe Geruch nach faulen Eiern ist schlichtweg „unüberriechbar“ und haftet selbst nach Wochen noch in der Kleidung. Kommt der Schwefel außerdem mit Stoff in Kontakt, frisst er langsam aber sicher Löcher hinein. Gleiches gilt mehr oder weniger auch für die menschliche Lunge. Daher warnt schon vor dem Aufstieg ein Schild vor den giftigen Dämpfen. Trotzdem fällt es vor Ort schwer, sich der Faszination dieser Fumarolen mit Schwefelaustritt zu entziehen, die man nach einem Vorkommen im Solfatara-Krater am Golf von Neapel auch als Solfataren bezeichnet. 3.5 Schlammbäder Wer nach einer Exkursion auf den Gran Cratere vom Schwefel immer noch nicht „die Nase voll“ hat, kann zum Abschluss eines Vulcano-Besuchs noch ein Bad im Acqua di Bagno nehmen. Der um die 34 Grad warme Schlammtümpel wird von kleinen Fumarolen am Beckengrund gespeist und enthält neben den sozusagen „Aroma gebenden“ Schwefelverbindungen verschiedene Mineralien. Diese Kombination verschafft angeblich den von der Kraterwanderung strapazierten Muskeln Erholung – und soll auch bei rheumatischen Erkrankungen oder Neurodermitis Linderung bringen. Allerdings ist der Schlamm wie die Schwefeldämpfe oben auch gut gegen Metalle jeglicher Art: Sie oxidieren und werden schnell sehr unansehnlich. Wertvolle Schmuckstücke sollte man bei einem Ausflug nach Vulcano also lieber gleich ganz Zuhause lassen. 4 Förderprodukte und Nutzung 4.1 Obsidian Lipari ist heute der Hauptort der gleichnamigen Insel und des gesamten Archipels – Verwaltungszentrum, Knotenpunkt der Fährlinien, Marktplatz für regionale Produkte und Schwerpunkt des Tourismus zugleich. Vor über 6.000 Jahren dürften die Einwohner der Insel nach damaligen Maßstäben unermesslich reich gewesen sein, denn sie verfügten über einen der kostbarsten Rohstoffe jener Zeit im Überfluss: Obsidian. Dieses scharfkantige vulkanische Glas diente als Material für Werkzeuge und Waffen und war deshalb in der Jungsteinzeit heiß begehrt. Es wurde von Lipari aus in den gesamten westlichen Mittelmeerraum verbreitet. Erst mit dem Aufkommen der Metallverarbeitung nahm der Bedarf an Obsidian ab, so dass die reichhaltigen Vorkommen Liparis an Bedeutung verloren. Für ein Aufbessern der Kasse manch eines Insulaners reicht der Wert des schwarzen Steins aber auch heute noch allemal. 4.2 Bimsstein In ganz anderem Maßstab wird auf Lipari ein weiterer vulkanischer Rohstoff abgebaut: der Bimsstein. Im Campo Bianco, dem „Weißen Feld“ bei Porticello im Nordosten der Insel, trägt man gar einen ganzen Berg ab – die Bimsschichten besitzen hier eine Mächtigkeit von bis zu 200 Metern. Fast ein Viertel der Oberfläche Liparis besteht aus Bimsstein. Dennoch kann man sich kaum vorstellen, dass zum Beispiel im Jahr 1960 etwa 200.000 Tonnen dieses Materials auf der Insel abgebaut wurden. Heute werden zwar längst nicht mehr diese Produktionsmengen erreicht, trotzdem findet der Rohstoff noch vielseitige Verwendung als Baumaterial mit guten Isolationseigenschaften, Polier- und Schleifmittel oder als Filterstoff – nicht zu vergessen sein Beitrag zur Herstellung von Stone-Washed-Jeans. Im Gegensatz zu früher, als noch viele Steinbrucharbeiter an der auch „Liparose“ genannten Staublunge erkrankten, erfolgen Abbau und Verladung des Bimssteins heute aber weitgehend automatisiert. Auch bei Mendig in der Osteifel wird Bimsstein industriell abgebaut. Er entstand beim letzten Ausbruch des Laacher-See-Vulkans vor knapp 13.000 Jahren, bei dem es sich um eine der gewaltigsten Explosionen der jüngeren Erdgeschichte gehandelt haben dürfte: Material des Ausbruchs wurde sogar bis nach Schweden und Oberitalien ver-frachtet. Das beeindruckendste Zeugnis jener Ereignisse ist aber die Wingertsbergwand, die vor einigen Jahren im Rahmen der Abbautätigkeiten freigelegt wurde: Hier, in etwa zweieinhalb Kilometern Entfernung vom Laacher See, haben sich die grau-braunen Bimsschichten beim Ausbruch des Vulkans wahrscheinlich innerhalb weniger Tage bis zu 40 Meter hoch abgelagert. Nur an wenigen anderen Orten der Welt wird einem so deutlich vor Augen geführt, welch gewaltige landschaftsverändernde Folgen der Vulkanismus besitzt. 4.3 Experiment Doch noch einmal zurück nach Lipari: Obwohl Obsidian und Bimsstein dort in unmittelbarer Nachbarschaft vorkommen, besitzen sie völlig unterschiedliche Eigenschaften: Im „Spülbecken-Experiment“ geht das schwere vulkanische Glas sofort unter. Dahingegen schwimmt der extrem leichte Bimsstein auf der Wasseroberfläche. Vor diesem Hintergrund kann man kaum glauben, dass beide Materialien eine identische chemische Zusammensetzung aufweisen. Woher kommen dann aber die Unterschiede in Aussehen und Eigenschaften? Ursächlich ist der jeweilige Entstehungsprozess: Der Bimsstein bildet sich zu Beginn eines Ausbruchs, wenn gasreiche Gesteinsschmelze durch die Druckentlastung beim Austritt aufgeschäumt wird. Demgegenüber entsteht Obsidian in einer späteren Ausbruchsphase, in der die Lava schon vollständig entgast ist und schnell abkühlt. 4.4 Magma, Lava und Basalt Ausgangsstoff für die Entstehung von Bims und Obsidian ist also jeweils die zur Oberfläche drängende heiße Gesteinsschmelze aus dem Erdinneren, das Magma. Aus diesem Magma kann noch eine ganze Palette weiterer Förderprodukte entstehen. Als erstes fällt den meisten Menschen dabei sicherlich die Lava ein. Wie hier am Ätna kommt sie am häufigsten als Blocklava mit unregelmäßiger, scharfkantiger Struktur vor. An Schildvulkanen ist die Lava dagegen meist dünnflüssiger und weist eine glattere Oberfläche auf; wegen ihres stellenweise seilartigen Aussehens wird sie dann Stricklava genannt. Lavaströme stellen nach ihrem Erkalten eine wertvolle Materialquelle dar: So wie bis vor einiger Zeit in der Ettringer Lay in der Osteifel wird in vielen Vulkangebieten Basaltlava abgebaut, die dann zum Beispiel im Haus- oder Straßenbau Verwendung findet – man denke nur an die Kopfsteinpflaster vieler Straßen. Auch Mühlsteine – hier ein auf mehreren Weltausstellungen präsentiertes Prachtexemplar vor dem Vulkanmuseum in Mendig – bestehen oft aus Basalt. Allerdings war das Material nicht überall so leicht zugänglich wie in der Ettringer Lay: In Mendig musste man Jahrhunderte lang unterirdisch vorgehen, da die örtlichen Lavaströme von mächtigen Löss- und Bimsablagerungen überdeckt sind. In den feuchten, nur 6 bis 9 Grad Celsius kühlen Höhlen war die harte Steinbrucharbeit eine Qual: Die Lebenserwartung der Hauer betrug nur 35 bis 40 Jahre, dann gingen sie an Gicht, Rheuma und Schwindsucht zugrunde. Erst im 19. Jahrhundert kam es dann zu einer menschenfreundlicheren Nutzung der Höhlen von Mendig: Bis zu 28 Brauereien lagerten bei idealer Luftfuchtigkeit und Temperatur ihr Bier in den riesigen Säulenhallen. Damit hatte die Stadt die mit Abstand größte Brauereidichte des gesamten Deutschen Reiches – auf 100 Einwohner kam eine Brauerei. Übrig geblieben ist davon heute nur noch eine. 4.5 Pyroklastika und Blöcke Bei explosiven Ausbrüchen treten – wenn überhaupt – nur selten Lavaströme auf. Stattdessen trifft man in Kraternähe oft auf ganze Bataillone von Steinen unterschiedlichster Größe: Wurden sie als heiße Lavabrocken ausgeschleudert und sind erst während des Flugs erstarrt, nennt man sie vulkanische Bomben; handelt es sich um bei der Explosion abgesprengte Bruchstücke festen Gesteins, spricht man von Blöcken. Lavafetzen, die noch heiß am Vulkanhang niedergehen, bezeichnet man als Schlacken. Unter dem Oberbegriff „Pyroklastika“ – was soviel bedeutet wie „zerbrochenes Feuer“ – werden neben den Bomben und Schlacken schließlich noch alle vulkanischen Förderprodukte zusammengefasst, die sich von zerspratzender Lava ableiten. Dazu gehören neben kleinen Gesteinsfragmenten von 2 bis 64 Millimetern Größe, den Lapilli, auch die Aschen. Bei ihnen handelt es sich mit einer Korngröße von weniger als 2 Millimetern um die kleinsten Auswurfprodukte. 4.6 Tuffe und Lahare Die vulkanischen Lockerstoffmassen werden häufig im Laufe der Zeit durch die Einwirkung von Wasser zementartig verfestigt: Tuffe entstehen. Bei ihnen handelt es sich ebenfalls um einen wertvollen Baustoff, der das Bild von Ortschaften wie Weibern prägt, wo der Tuff nicht nur abgebaut, sondern auch verarbeitet wird. Auch diese nur wenige Kilometer von Weibern entfernt in Niederzissen zu findenden Ablagerungen sind das Ergebnis vulkanischer Aktivitäten. Anders als bei den Tuffen erkennt man aber einen sehr unregelmäßigen Aufbau mit Einschlüssen verschiedenartiger Gesteine. Verantwortlich dafür ist die unterschiedliche Entstehungsgeschichte beider Strukturen. Während die Tuffe sich aus vulkanischen Lockermaterialien gebildet haben, die sich nach ihrer Ablagerung vor Ort verfestigten, ist die Wand in Niederzissen Ergebnis komplexer Umlagerungsprozesse: Wird eine Eruption von starken Niederschlägen begleitet, kann sich durch das Regenwasser aus den ausgeworfenen, unverfestigten Aschen und dem vorhandenen Untergrundmaterial wie Löss und Gesteinsbrocken ein Schlammstrom in Bewegung setzen. Dieser so genannte Lahar verfestigt sich dann erst, nachdem das Material über längere Zeit durchmischt wurde und der Strom zum Stillstand gekommen ist.